(图源:网络)

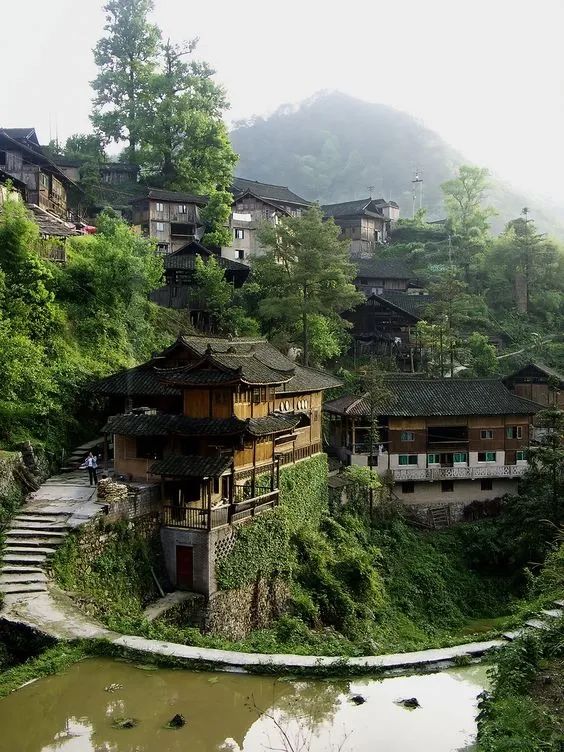

一、乡村的问题

中国美术学院李凯生教授认为,乡村在中国传统社会中,是国家生活和伦理社会的空间基层组织。

在观念上,它首先是生活和社会的空间组织,其次才涉及产业特征。乡村还是国家政治和文化精英的策源地...乡村空间的性质可以不是农业,而是其社会空间的集合形态所体现的与自然、与生活基本事实的遗存关系。乡村问题并不是一个新命题,自现代以来,一直是政府,各界知识分子关心的焦点之一。经过长时间的系列乡村建设工作后,很多学者对于乡村问题提出了不同的阐述,“三农问题”(农业、农村、农民)依旧是乡村建设的核心命题,华中科技大学中国乡村治理研究中心主任贺雪峰教授认为,当前的农村问题的症结是农民收入增长的乏力和农民福利的侵蚀;而包括经济收入、人生价值、社会关系稳定感、生活环境等在内的农民福利与村庄有密切的关系。

在这诸多问题中,最基础的还是经济问题,即农民收入乏力的问题。青壮年人口的流失,进一步加剧了乡村的衰落和乡村传统文化认同感的消失。

(图源:网络)

与此平行,中国乡村还有另一种异化(Alienation),即士绅化Gentrification)、景区化的倾向,乡村逐渐从家园变为了游乐园,或者度假地。城乡的贫富分化进一步加大,城市人将乡村视为破解城市压力的“后花园”。伴随而来的是资本的下乡,大量点状、处于游离状态的乡野城市休闲空间(Rural Ubanistic Leisure Space)的涌现。

这导致中国有3个“乡村”:一个是农名的乡村,一个是农民工的乡村,一个是城市人的乡村。

中国乡村还需要面对一个关于“时间”的问题,作者称之为时间折叠。在经济学和社会学层面上,中国乡村处于前工业 —— 工业时期,对应的中国城市处于工业 —— 后工业时期,而全球的大语境是后工业时期,在这些不同跨度之下,中国乡村必然受到“高阶位”的入侵,在一种多重力共同作用的状态下,乡村就像被不同时间折叠在一起压缩在一个“位面”上。

(图源:网络)

二、建筑,在乡建中的作用作者在书中提到,乡建并不是简单在乡村中建筑,它是一个系统行为,但是在整个系统中,建筑行为占据着非常重要的位置,正如张利民所说:“乡村的建筑是乡村文化的载体,是与村民们的生活、生产息息相关的生命体。”在农村中,房子是农民最主要的财产。

容器即建筑作为公共活动和产业相关的业态物理空间。如同作者所主导的“西河粮油博物馆及村民活动中心”项目,通过对原有建筑进行改造,实现新空间和新功能的植入,从而带动村庄的旅游服务业兴起。

触媒(Catalyst)就是催化剂。建筑不仅是最后的空间结果,还包含空间生成(Production of Space)的过程,在此过程中所关联发生的人,行动(Action)以及生成完成后的效果。好的乡村建筑可以通过自身影响力,辐射区域,拉动区域活动,激发乡村内生动力。

灯塔则是起标志性和引领的作用,提升乡村在社会中的关注度,使其更容易在互联网络和移动设备的媒体环境中所传播并记忆。

三、乡村建筑设计的方法

作者认为所谓前建筑学是指工业革命,现代建筑学之前的建筑状态和相关思想。在这个前工业时代(Pre-production Age),建筑学还没有和生活朴素的需求分离开,还没有和艺术、工艺、节庆和信仰活动等行为分离开。而工业革命后,工种和学科越分越细,人越来越“专项”,对于乡村而言,这种分离的方式是有问题的。

乡建著名学者孙君就认为:“人、自然、建筑、精神、文化是一个生命体,只有独立的规划和建设,系统就不存在,新农村建设也宁很难获得完整性,也就谈不上新农村建设的生命力。”南京大学的赵薇教授也认为,”从本质上,当今学术的分科与社会的分工运行和管理,实际是一种适应城市发展运作的机制,已完全不适合乡村的综合性与整体性。如何打破大工业,大分工的专业壁垒,如何打破城市性设计模式的固化思维定式,将设计回归“面对总体生活,解决整体问题”的思路是目前中国乡村中的建筑设计该思考的问题。

作者曾在2016年提出了“乡村弱建筑设计”(Vague Architectural Design in Rural Area)的观点,作者主张构建一个集“产业策划-空间规划-建筑设计-室内设计-文创研发-导视系统-宣传推广-辅助经营”为一体的闭环,以帮助运营方一体化的总体设计。

村庄要成为旅游目的地,要吸引外来人群必须有一个“召集”的理由,为何要来,为何而来。作者把此归纳为乡村活化的五要素,分别是“有的玩/坐下来/住一晚/带着走/可以晒”,吸引城市资本到乡村投资,实现生产和就业,并吸引城市人到乡村消费,这是实现城乡一体化,城市反哺农村的一种方式。

因此“传统风貌”并不是乡村建筑地域性和乡土性的全部内容,只是一部分的外部现化。作者认为我们要理性对待传统的同时,也应有勇气创造属于我们这个时代的“新传统”。

作者的韩洪沟老村设计项目(图源:网络)

以公共艺术介入,也是一种方法。乡村更趋近于自发建造,而城市则由开发商及其代言人——建筑师主导。这导致了建筑学(作品)越来越与民总(观众)脱节,越来越是建筑师(作者)的“自说自话”。学者王冬就认为,自从建筑学离开民间的自我建造而成为一项专属的技术行业后,就越来越趋向成为一种“高雅技艺”,其主流话语显然更关心“上层建筑”和“形式语言”,这已经基本定格为一种存在于中国建筑学界集体无意识种的价值观。乡村建筑的“审美距离”需要通过村民参与和选择,以及建筑师的主观创作两方面力量达到平衡来实现。此时,建筑师需要扮演“乡绅”的角色,一方面要了解地域文化和在地人群的审美,另一方面要将外面的新知识,新理念,新审美带入乡村,提升在地人群的眼界,从而创造新的地域文化。

作者的石窝剧场设计项目(图源:网络)

建筑师如果仅从个人理解出发设计乡村,最终完成的建筑经常不像乡村建筑,太过僵硬,缺少了乡村民间建筑的随意性和质朴、纯真感,而这些特性正是传统乡村最吸引人的地方。基于此,作者提出了“模糊设计”方法,即不过于强调施工图的存在,刻意在施工的细节上“缺失”具体做法,给当地工匠留出相应的自由发挥空间。对于模糊和放权的比例,作者主张按照“5:3:2”的比例关系来进行,即50%根据图纸,30%建筑师现存调整,20%留给工匠自由发挥。四、建筑师在乡村中的身份和态度

作者认为,在大量的城市公共建筑设计中,建筑师与使用者,建筑师与建造者之间的关系仍然基本保持着单向的“师生”关系:建筑基本由建筑师来决定,他扮演着导师的角色。使用者在获得建筑的使用权后,可以更改建筑师的意志,但很多情况下是一种局部的,被迫为之的状态;而建造者在整个进程中就更只是执行者的角色,他们必须不折不扣地执行建筑师的要求,按照图纸施工。

2018年,在北京举行的“国际美术教育大会建筑论坛”上,日本著名建筑师矶崎新(Arata Isozakl)认为建筑师应该具备艺术家(Architect as Artist)、工程师(Architect as Engineer)和战略家/策划者(Architect as Strategist)的3种身份。建筑师既需要理性的、逻辑的、全局性的思考,也需要具备技术解决能力,还要有艺术家的勇气,敏感度和对美的把握。作者认为这是对学科大分工之后的建筑学的一次反思和批判,是建筑师本体身份的回归。建筑师除了要具备以上3种身份及相应的技能外,还应该,或者说也需要扮演其他的身份,比如好的说客、品牌策划人、重构社群关系的推动者、乡土智慧的记录者和翻译者、监工、宣传者,甚至是建筑的“代孕者”。